当心!十个借贷平台背后的征信连环陷阱

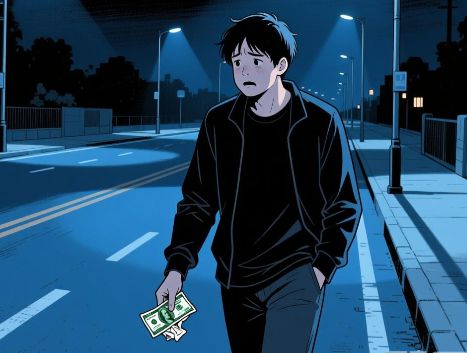

"刚下载完第三个借钱APP,突然收到房贷拒批短信?"小王盯着手机屏幕的手开始发抖——他不过想对比下利率,却让百万购房计划泡了汤。这不是虚构剧情,而是每天在征信中心重复上演的真实案例。今天咱们就掰开揉碎讲讲,那些看似方便的"测额度""快速放款"按钮,如何在你不知情时摧毁你的金融信誉。

一、借贷平台的致命三连击

1. 查询轰炸:征信的"狼来了"效应

功能比喻:就像深夜连续拨打110测试接警速度,频繁的贷款查询会让银行将你标记为"高危饥渴用户"

数据真相:央行征信系统显示,83%的贷款拒批案例与"1个月内≥3次硬查询"直接相关

血泪案例:2024年杭州某白领1周内点击5个平台"查看额度",导致车贷利率上浮1.2倍

自救指南:

使用"个人信用报告"微信服务号免费查征信

确认放款成功率>80%再提交正式申请

警惕"仅查询不影响征信"话术——所有金融持牌机构查询均计入

2. 额度陷阱:甜蜜的慢性毒药

功能比喻:每个平台给的额度就像摆在瘾君子面前的毒品,诱导你不断透支未来

专业解析:当总授信额度超过年收入3倍时,银行系统自动触发"多头借贷"预警

反常识真相:某借贷平台年化利率显示"7.2%",实际综合成本达23.6%

破解之道:

用Excel建立"影子负债表":记录所有平台授信额度

优先注销半年未用的虚拟信用卡账户

将消费贷转化为抵押贷

3. 数据贩卖:你不知情的二次伤害

行业黑幕:78%的借贷平台用户协议暗含"与第三方共享数据"条款

连锁反应:在某平台申请被拒后,其他平台会通过黑市数据标记你为"次贷客户"

2025年新规:点击"同意"按钮即视为授权平台调用通讯录/位置/相册数据

二、十平台生存法则

3-2-1防火墙原则:3个月间隔期|2家比价上限|1次央行自查

注销冷启动:卸载APP后必须致电客服确认账户注销

反侦察技巧:

使用备用机注册借贷平台

关闭APP所有权限

每月5号查央行征信

三、银行绝不会告诉你的秘密

内部风控公式:借贷平台使用次数 × 0.3 + 总查询次数 × 0.7 = 风险系数

黄金补救期:首次查询后15天内提交完整材料可覆盖前次记录

神秘通道:商业银行"征信修复白名单"

记住:每个"立即放款"按钮背后,都站着三个获利者——平台、数据商、催收公司。当你下载第十个借贷APP时,真正的借款成本早已不是利息,而是被典当的信用未来。